|

春日暖阳透过明净的玻璃窗,洒在整齐摆放的彩铅与画纸上,我校心理教室内萦绕着轻柔的钢琴曲《风的呢喃》,每周二下午的校本课时间,心理社团的同学们都会相聚于此,在专职心理教师李栩栩的带领下,开启一场别开生面的心灵探索之旅——曼陀罗绘画疗愈活动。 三月是生命教育的季节,也是心灵复苏的契机,它是一个充满矛盾与希望的季节。三月是春天的序章,草木萌芽、万物复苏,但也是青少年心理问题的“高危期”。从气候与情绪的共振来看,初春气温起伏大、光照不稳定,易引发情绪波动(季节性情绪失调,SAD)。同时作为特殊的时间节点,也是学业压力的“临界点”:学年过半,考试压力、成绩分化加剧,学生易陷入焦虑或自我否定。三月被定为“生命安全主题月”更是有生命教育的深层意义:不仅是防范极端行为,更要引导学生感受生命的韧性——正如破土而出的新芽,心灵亦需在困境中寻找光的方向。 面对初中生的心理特征——敏感却封闭,渴望表达又畏惧评判,传统说教往往收效甚微。曼陀罗艺术疗法以其非语言、低门槛、高包容的特点,成为中学生心理干预的有效载体和叩击心门的“温柔钥匙”。 曼陀罗艺术疗法是一种结合绘画与心理疗愈的创造性方法,通过绘制具有象征意义的圆形图案(曼陀罗),帮助个体释放情绪、整合内心冲突。心理学家荣格将其引入心理治疗,认为绘制曼陀罗能帮助个体整合内心冲突,重建内在秩序。对于中学生这一特殊群体,其心理健康问题(如学业压力、人际焦虑、自我认同困惑等)可通过曼陀罗疗法得到针对性缓解,它不仅是情绪的“减压阀”,更是一面镜子,帮助青少年照见内心未被言说的力量——正如曼陀罗的圆,看似封闭,实则蕴含无限生长的可能。 以圆为镜:艺术疗愈唤醒内在力量 作为我校心理健康教育创新实践的重要载体,曼陀罗绘画课程巧妙融合荣格心理学理论与艺术表达。李老师介绍:“曼陀罗的圆象征着生命的完整与和谐,当学生在限定圆框内自由涂色创作时,实则是通过色彩与图形梳理内心秩序。”3月以“自我成长”为主题的系列课程中,学生们围绕“积土成山,积水成海”与“一叶障目不见泰山”两个命题展开艺术化诠释。七年级学生创作手记中写道:“当紫罗兰色在圆心中层层绽放时,我仿佛触摸到了那个被学业压力掩盖的、充满生命力的自己。” 静默生花:构建心灵成长新范式 活动现场,45分钟的创作时间里除了轻柔的音乐声,只听见笔尖与纸张摩挲的沙沙声。完成画作后,同学们围坐成“心灵圆圈”,轮流分享创作感悟。“原来焦虑就像画中那片挡住视线的叶子,转个角度就能看见更广阔的天地。” 这场持续开展的曼陀罗之旅,不仅是我校“五育融合”教育理念的生动实践,更搭建起一座联通理性认知与感性表达的心灵桥梁,当每一笔色彩都被赋予成长的意义,青春的生命图景终将绽放出璀璨光华。 【家庭实践指南:把曼陀罗带回家】 1. 亲子共绘步骤 材料准备:(1)基础版:打印曼陀罗线稿、彩色铅笔/马克笔; (2)创意版:圆形纸盘、纽扣/花瓣等拼贴材料。 操作建议: 第一步:无声陪伴 家长与孩子各自涂色,不评价、不指导,仅共享静谧时光。 第二步:隐喻对话 完成后,用“第三视角”提问:“如果这幅画会说话,它想告诉我们什么?”(避免直接追问孩子情绪) 第三步:联结生命 将作品贴在家庭“情绪角”,定期回顾变化,讨论:“哪些颜色代表我们的成长?” 2. 常见问题解答 孩子不愿参与怎么办?➔ 尊重意愿,可改为“观察者”角色,或从单色涂鸦开始。 画面阴暗是否代表心理问题?➔ 不必过度解读!黑色可能象征力量,红色可能代表热情。关注创作后的情绪变化而非画面本身。 3. 资源推荐 书籍:《曼陀罗心灵疗愈:给孩子的情绪密码》(作者:李佳,适合家长共读);《心灵之镜:青少年艺术疗愈手册》(案例丰富,含20套曼陀罗模板)。 工具包:“每日一圆”APP(提供电子曼陀罗涂色与情绪日记功能)。 结语:让每一颗心,成为自己的光 三月的风仍带寒意,但每一幅曼陀罗都在诉说:生命的困境,可以借由色彩与形状温柔转化。当我们教会孩子“在混乱中绘制秩序,在黑暗中寻找色彩”,便是赋予他们最坚韧的生命力——因为真正的安全,源于内心的光明自足。

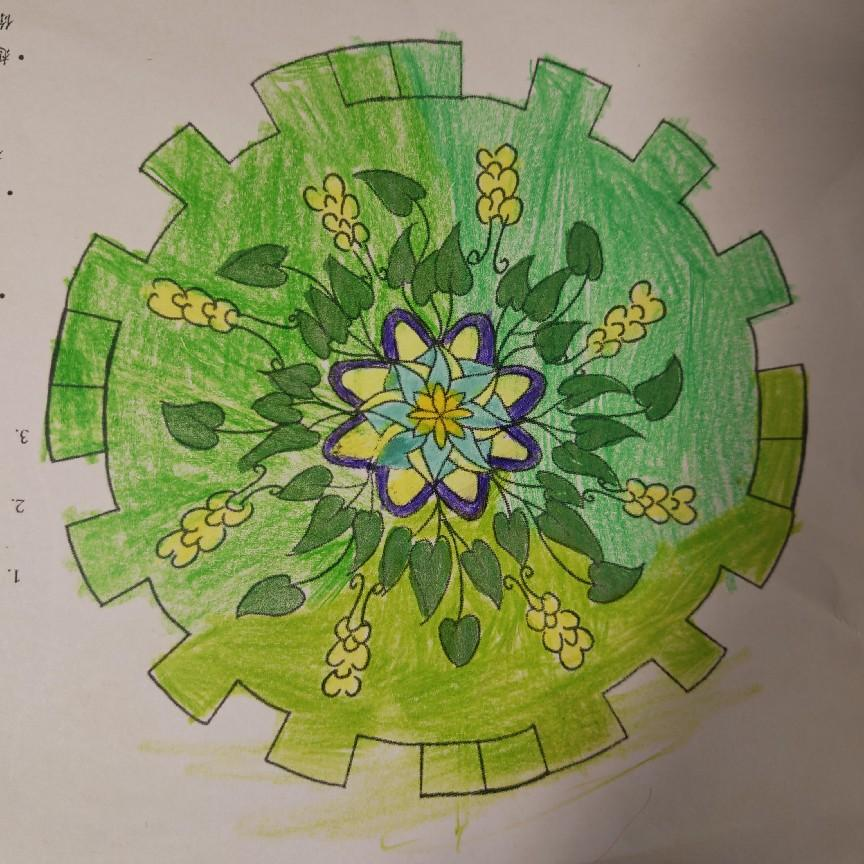

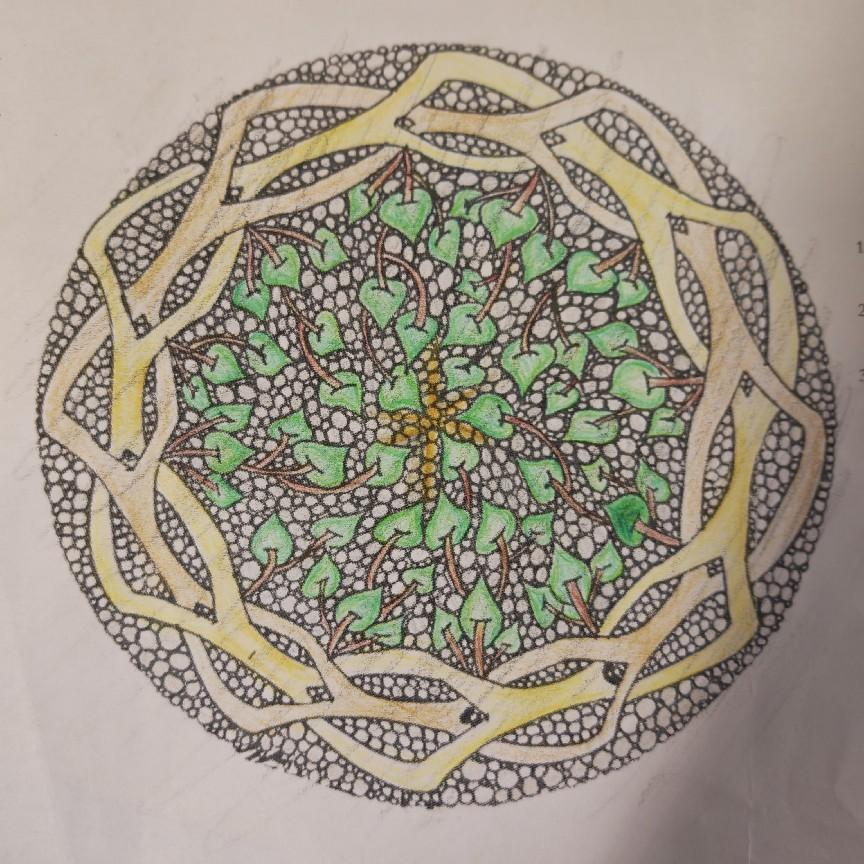

|